Automatisch von KI übersetzt, Original lesen

Bauen im Gebirge: Weltweite Nachfrage nach Pumpspeicherkraftwerken steigt rasant

11 Dezember 2023

Pumpspeicherkraftwerke auf der ganzen Welt speichern seit einem Jahrhundert heimlich Strom in abgelegenen Bergseen. Doch die Umstellung auf erneuerbare Energiequellen führt zu einem Boom bei der Neubautätigkeit. Lucy Barnard findet mehr heraus.

Mit Blick auf die raue Schönheit der schottischen Highlands scheint Coire Glas, ein hufeisenförmiges Tal mit einem klaren Bergsee oberhalb des Ufers von Loch Lochy, ein ungewöhnlicher Ort für den Bau eines Megaprojekts zu sein.

An diesem abgelegenen Ort, umgeben von Kieferngruppen, gräbt ein Team von Bauarbeitern des Bauunternehmens Strabag einen Tunnel durch den Fels, der, wie sie hoffen, Teil eines riesigen neuen Stromspeichers werden soll.

Die Arbeiten an dem vier Meter breiten Erkundungstunnel, der sich bis zu einen Kilometer weit in den schottischen Berghang erstrecken wird, begannen im Mai 2023 und werden voraussichtlich fast das ganze Jahr 2024 andauern, während der Entwickler, das Energieunternehmen SSE, die Entwürfe für eine höhlenartige Turbinenhalle tief im Berg konkretisiert.

SSE gibt an, dass das geplante Pumpspeicherwerk in Coire Glas, das letztlich aus einem 92 m hohen Damm und zwei Reservoirs bestehen wird, die durch ein Tunnelsystem und eine Turbinenhalle miteinander verbunden sind, die Kapazität Großbritanniens, Elektrizität für lange Zeiträume zu speichern, mehr als verdoppeln wird.

Cruachan Reservoir mit Ben Cruachan dahinter. Foto: Adobe Stock

Cruachan Reservoir mit Ben Cruachan dahinter. Foto: Adobe StockDas Kraftwerk nutzt eine seit fast einem Jahrhundert bewährte Technologie, um den von Schottlands Offshore-Windturbinen erzeugten Strom zu speichern. Es heißt, es könne genug Energie liefern, um drei Millionen Haushalte bis zu 24 Stunden lang mit Strom zu versorgen.

Das Konzept von Coire Glas ist ganz einfach: Über Coire Glas wird ein Damm gebaut, der einen oberen Stausee bildet. In Zeiten mit geringem Energiebedarf oder überschüssiger Energieerzeugung wird Elektrizität verwendet, um Wasser aus Loch Lochy in den 500 m höher gelegenen Stausee zu pumpen und so Energie zu speichern. Wenn dann der Bedarf hoch oder die Erzeugung anderer variabler Energie gering ist, wird die Energie freigesetzt, indem das Wasser zur Erzeugung von Wasserkraft genutzt wird.

„Coire Glas ist ein klassisches Beispiel“, sagt Matt Sykes, Direktor bei Arup und verantwortlich für die Leitung der Tiefbau- und Tunnelbauteams, der SSE bei dem Projekt beratend zur Seite stand. „Das Projekt umfasst nicht nur das Graben eines Tunnels durch den Berg, sondern auch riesige unterirdische Anlagen, darunter eine Stromkaverne, die wahrscheinlich etwa 50 m mal 30 m mal weitere 30 m groß sein wird. Und dann sind da noch die ganzen Kabel für die Zu- und Ableitung des Stroms. Und dann sind da noch die Meeresarbeiten. Und all das muss mit möglichst geringen Auswirkungen auf die Umwelt geschehen, also ist auch darum herum ziemlich viel Arbeit nötig.“

Obwohl die schottischen Minister das Pumpspeicherwerk mit einer Leistung von 1,5 GW im Jahr 2020 genehmigt haben, hofft SSE nach eigenen Angaben, dass sich die britische Regierung zu einem Mechanismus zur Einnahmestabilisierung verpflichtet, bevor mit den Hauptbauarbeiten am Projekt begonnen wird.

„Ingenieurtechnisch ist Coire Glas eine große Herausforderung“, sagt Sykes. „Allein um Zugang zur Baustelle zu erhalten, muss man eine Stunde in einem speziell umgebauten Fahrzeug verbringen. Alle Bauunternehmer müssen sich also überlegen, wie sie die Maschinen – möglicherweise zwei oder drei Tunnelbohrmaschinen – dort hinaufbringen. Es wäre sehr teuer, große Mengen Beton an einen so abgelegenen Ort zu transportieren, daher ist der Bau des Staudamms eine ziemliche Herausforderung. Und dann liegt die Baustelle an der Great-Glen-Verwerfung, sodass es möglicherweise einige geologische Merkmale gibt, die eine ziemliche Herausforderung darstellen, da die Verwerfung den Fels verändert hat.“

Warum ist der Bau von Pumpspeichern so schwierig?

Nicholas Burmeister, ein Ingenieur des in Österreich ansässigen Unternehmens ILF Consulting Engineers, das am Coire Glas-Projekt arbeitet, fügt hinzu, dass es schon ein logistischer Albtraum sein kann, überhaupt die Komponenten für ein solches Projekt zu beschaffen.

„Allein die Komponenten zu beschaffen, ist ein multidisziplinäres Unterfangen“, sagt Burmeister. „Die Turbinen und Pumpen sind riesig. Es gibt nur eine begrenzte Anzahl von Anbietern auf dem Markt. Bei diesen Leuten eine Bestellung aufzugeben, ist ziemlich schwierig. Man muss Zeit finden, damit sie die ganze numerische Modellierung durchführen und dann physische Modelle der Pumpen und Turbinen bauen können. Dann müssen sie sie testen – sie haben nur eine bestimmte Anzahl von Prüfständen, also ist die Produktion in ihren Fabriken natürlich begrenzt.“

„Schon die Planung, in welchem Hafen diese Ausrüstungsteile ankommen oder wie sie an den Einsatzort gelangen, kann eine Herausforderung sein“, fügt er hinzu. „Es muss sichergestellt werden, dass der Seehafen, in den das Schiff einläuft, über die richtigen Kräne verfügt, um die Ausrüstung anzuheben. Müssen unterwegs Straßen gebaut oder Brücken verstärkt werden?“

Turbinenhalle des Kraftwerks Cruachan. Foto: Drax

Turbinenhalle des Kraftwerks Cruachan. Foto: DraxDennoch wurden schon früher ähnliche Herausforderungen bewältigt. Nur wenige Kilometer entfernt, am Ufer des Flusses Awe, arbeitet das Cruachan-Kraftwerk nach dem gleichen Prinzip und speichert seit 1965 Strom in den schottischen Bergen. Während der Bauarbeiten in den 1950er Jahren bohrte eine 1.300 Mann starke Arbeiterschaft, die liebevoll als Tunneltiger bekannt ist, mit handgeführten Druckluftbohrern Löcher in den massiven Granitfelsen und füllte sie anschließend mit Sprengstoff, bevor sie sie zur Detonation brachten.

Heute kann Cruachan 440 MW Leistung liefern und ist zu einem eigenständigen Touristenziel geworden, inklusive einer hoch bewerteten Teestube. Das 1984 eröffnete Dinorwig-Kraftwerk im Snowdonia-Nationalpark in Nordwales kann eine maximale Leistung von 1.728 MW liefern und verfügt über eine Speicherkapazität von rund 9,1 GWh.

Tatsächlich wurde das erste Pumpspeicherkraftwerk 1907 am Schweizer Engeweiher eröffnet und heute ist die Pumpspeicherung die vorherrschende Form der Energiespeicherung weltweit. Laut der Global Energy Storage Database des US-Energieministeriums macht sie 95 % aller aktiven Speicheranlagen weltweit aus.

Laut Burmeister wurden Pumpspeicher früher gebaut, um die Belastung des Stromnetzes in Zeiten hoher Nachfrage auszugleichen – zum Beispiel, um den Stromstoß zu bewältigen, der entsteht, wenn Menschen im ganzen Land zur gleichen Zeit dasselbe Fernsehprogramm sehen und dann den Wasserkocher anmachen, um eine Tasse Tee zuzubereiten. Seit dem Aufkommen von Streaming-Diensten ist dies jedoch kein so großes Problem mehr.

Stattdessen verlagern sich die Energieunternehmen bei der Stromerzeugung von Kohle- und Gaskraftwerken auf Wind- und Solarenergie und investieren nun erneut in den Bau neuer Pumpspeicherkraftwerke. Ziel ist die Speicherung von Strom, der an besonders windigen und sonnigen Tagen erzeugt wird – und der an Tagen, an denen die Sonne nicht scheint oder kein Wind weht, wieder genutzt werden kann.

„Es ist eine Sache, haufenweise Offshore-Windturbinen zu bauen. Wir sehen sie rotieren und denken alle, dass sie irgendwem den Wasserkocher mit Strom versorgen. Aber im Moment tut der Großteil dieser Energie nichts, weil das Netz vielleicht noch genug Energie hat“, sagt Burmeister. „Pumpspeicher bieten die Möglichkeit, Energie zu speichern, die sonst verschwendet worden wäre.“

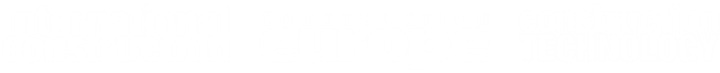

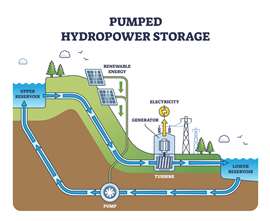

So funktioniert die Speicherung von Wasserkraft. Grafik: VectorMine via Adobe Stock

So funktioniert die Speicherung von Wasserkraft. Grafik: VectorMine via Adobe StockAus diesem Grund beginnen Energiekonzerne auf der ganzen Welt nach einer Flaute von teilweise bis zu 40 Jahren damit, neue Pumpspeicherkraftwerke zu bauen.

Wo werden die meisten neuen Pumpspeicher gebaut?

Nach Angaben der Internationalen Energieagentur wird die globale Pumpspeicherkapazität bis 2026 um 56 % auf über 270 GW steigen, wobei das größte Wachstum in Indien und China zu verzeichnen sein wird.

Zu den derzeit im Bau befindlichen Pumpspeicher-Großprojekten gehören das Wasserkraftwerk Kannagawa in der Nähe von Minamiaki in Japan, das nach seiner Fertigstellung im Jahr 2032 voraussichtlich über eine Gesamtleistung von 2.820 MW verfügen wird, sowie Snowy Hydro 2.0 in New South Wales, Australien, dessen Fertigstellung nach aktuellem Stand im Jahr 2028 erwartet wird.

Sykes zufolge ist der Anstieg der Nachfrage nach Pumpspeichern der Hauptgrund, warum ILF eine Absichtserklärung mit Arup unterzeichnet hat, um an Coire Glas und bis zu 13 weiteren ähnlichen Projekten zu arbeiten. Und da erneuerbare Energiequellen einen immer größeren Anteil der globalen Energieversorgung ausmachen, dürfte die Nachfrage nach solchen Megaprojekten noch weiter steigen.

„Neue Pumpspeicherkraftwerke wie Coire Glas sind für eine Netto-Null-Emission von entscheidender Bedeutung“, sagt Sykes. „Derzeit zahlen wir auf der ganzen Welt viel Geld dafür, dass unsere Windturbinen bei starkem Wind abgeschaltet werden, denn sobald der Wind die Nachfrage übersteigt, gibt es keine Möglichkeit mehr, diese Energie zu speichern. Das Schöne an der Pumpspeicherung ist, dass es sich um eine jahrhundertealte Technologie handelt, die es uns ermöglicht, diese Energie sauber für die Zeiten zu speichern, in denen wir sie brauchen. Ohne sie werden wir keine Netto-Null-Emission erreichen können.“

Bleiben Sie verbunden

Erhalten Sie die Informationen, die Sie brauchen, genau dann, wenn Sie sie benötigen – durch unsere weltweit führenden Magazine, Newsletter und täglichen Briefings.

Mit dem Team verbinden